発達障害を抱える子供に対して、どんな接し方をするのが理想?

留意するべきは、お子さんの状態に沿った配慮をすることです。好ましい配慮をするには、本人が抱える障害特性を理解するだけでなく、知的能力を含めた発達状態の把握が望まれます。

ここでは、子供への接し方と配慮の基本を取り上げています。又、「言葉の掛け方」「子供との遊び」「問題行動への対応」について考えました。

発達障害の子供は、配慮を受けることで存分に輝ける

発達障害を抱える子供に対して、どんな接し方をするのが理想?

留意するべきは、お子さんの状態に沿った配慮をすることです。好ましい配慮をするには、本人が抱える障害特性を理解するだけでなく、知的能力を含めた発達状態の把握が望まれます。

ここでは、子供への接し方と配慮の基本を取り上げています。又、「言葉の掛け方」「子供との遊び」「問題行動への対応」について考えました。

いっぱい言われると、何を話されているか分からない

一人で遊ぶことはつまらなくないし、むしろ楽しい

やめなけらばと分かっていても、好きなことが止められない

なんで僕ばかりが、注意されたり怒られるのだろう

また今日も忘れ物をした。僕はバカなのかな

上記の文は、発達障害に該当し、言葉を話せる学齢期の子供達が発してくれたメッセージです。彼らは、自分の特性をなんとなく理解していますが、自分一人で困難を解決する段階には至っていません。

未就学児の場合は、気持ちの言語化が上手にできず、漠然と上記の心理に陥っている可能性があります。

発達障害の児童は、発達に偏りがあります。しかし、彼らは、自分に適した学校へ通い、気が合う仲間と放課後を過ごし、休日は自分の好きな余暇を送っています。一般的と言われる一面も、多々持ち合わせており、本人の持つ普通さを見逃してはいけません。

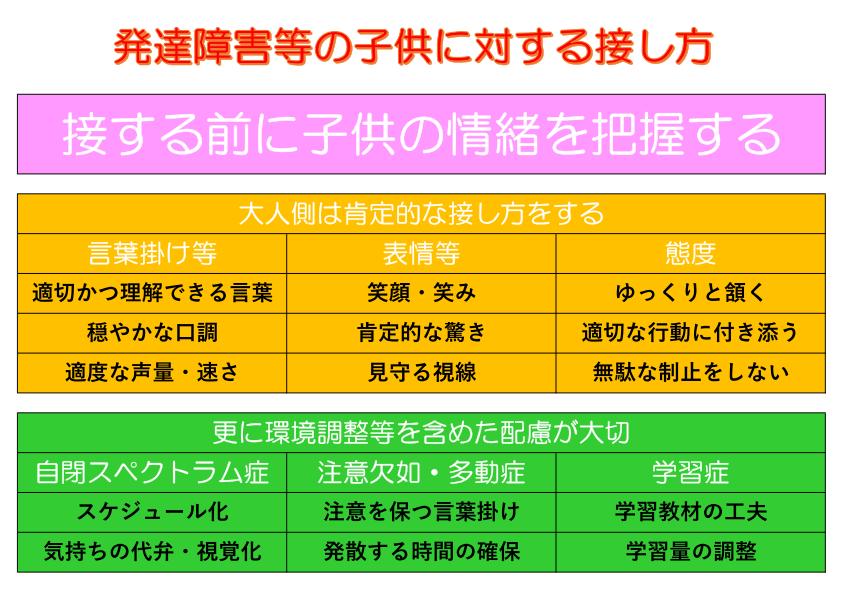

大人が、意図(聞いてもらいたいこと、身に付けてもらいたいこと等)を持って発達障害の子供と関わる際は、関わる直前に子供の状態を確認して下さい。情緒が落ちついていない時は、適切な接し方をしても効果が得られないので、状態に沿った対応をしましょう。

怒っている時:1~10分程度の間を空け、情緒が安定してから接して下さい。

高揚し過ぎている時:静かな遊び等をして、トーンダウンさせた後に関わって下さい。

他者の声が届きづらい状態となっている時(自閉スペクトラム症の児童):関わる直前に子供とタッチング等を交わし、注意を大人へ向けて下さい。

尚、発達障害等を抱える児童の中に、感情コントロールを不得意とするお子さんがいます。感情の起伏が激しいだけでなく、起伏する頻度が多かったり、要因が分かりづらい起伏をみせます。

子供は、身近にいる大人からの適切な関わり受けて、肯定感を覚えます。

言葉で褒められるだけでなく、笑みや相づちから肯定感を得ます。又「見守られていること」「行動を共にしてくれること」に対して、喜びを見い出します。

発達障害の子供に対しても、表情や態度は、重要な役割りを果たします。

発達障害の児童は、各々症状に応じた特性を抱えています。知的能力、対人関係、社会性、不注意、衝動性と、躓きの領域は様々です。子どもと接する際は、さり気ない配慮をして下さい。

知的能力症への配慮

知的能力が高くない子供と接する時は、非言語コミュニケーションを多用し、伝わることを優先して下さい。

補足:伝達手段の一つに、絵カードがあります。絵カードの導入は、絵と実物がマッチングしている等の、知的理解を前提としているのでご注意下さい。

自閉スペクトラム症への配慮

自閉スペクトラム症の特性が強い児童は、イントネーションや表情から他者の考えや思いを推測するのが不得意です。それ故に、一般と同じ反応(社会性)を求めるには限界があります。

接しる際は、態度(行動)や視覚情報(絵、写真、周囲にある物)を用いて、相互関係を深めて下さい。

話しかける時は「どうして?」「なぜ?」等の曖昧な表現を減らし、理解しやすい言葉で伝えましょう。

注意欠如・多動症への配慮

不注意や衝動性を抱える子供に対して、否定感の植え付けとなる誤りや失敗を繰り返し指摘することは、避けるべきです。

まずは、子供の行動を予め予測し、失敗が減る接し方をして下さい。

もしも、誤りや失敗が起きた時は、大人が正しい行動を説明し、子供と共におこなうことで、適切な形に修正しましょう。

大人が子供に注意をする場面で、同じ言葉を何度も浴びせていることがあります。なぜ繰り返すのか推測すると、大人自身が感情的になっていたり、繰り返し言えば「伝わる」と誤った認識を持っているからと考えます。

発達障害の子供と接する時は、投げ掛けた言葉の理解度を探るべきで、強い口調で連呼しても有効ではありません。

言語理解を探る言葉掛けの手順

①まずは子供の視界に入り、子供の注意を保護者さんへ向けて下さい。例:肩をゆっくりタッチングして視界に入る。

②続いて、はっきりと聞き取りやすい口調で「伝えたい文」を話して下さい。例:「椅子に座ってご飯を食べて」と話す。

③子供が理解を示すか、言動や表情をみて確認して下さい。確認時間は10秒程。

④理解していないようでしたら「伝えたい文を簡素化した単語」に変換して、伝え直して下さい。例:「椅子」「ご飯」と話す。

④改めて、子供が理解を示すか、言動や表情をみて確認して下さい。確認時間は10秒程。

⑤理解していないようでしたら「対象物を指差す」等の視覚的手掛かりを加えて、伝え直して下さい。例:「椅子」と言葉を掛けつつ、椅子を指差す。

注意欠陥・多動症に該当する子供は、不注意の特性から、本人に向けられている言葉(文)を100%認知できていないケースがあります。

自閉スペクトラム症の児童は、言葉の聞き取りに問題はなくても、文脈や意図の理解に困難さを持ち、言葉の受け取り方が一般と異なる傾向です。

軽度の知的能力障害に該当する子供は、助詞理解や言葉の短期記憶に、不得意さをみせる場合があります。

発達障害の子供に向けて伝える際は、伝えたい文(言葉)を小分けにしたり、文字や絵・写真等を使った視覚化が有効です。視覚的配慮の導入に消極的な保護者さんは、一時的に使用する手段と捉えて頂きたいです。

一緒に遊ぶ時間を持つことで、対人スキルを養う

自閉スペクトラム症の児童は、他者への認識を持っていない訳ではありませんが、一人遊びを好みます。

遊ぶ行為自体は適切ですが、一人遊びに没頭し過ぎて、他者と遊ぶ時間が少ない傾向です。

他者との遊びは、相手の要望を受け入れたり、自分の意思を伝えるだけでなく、両者で遊びを協調させる対人スキルの基礎が多分に含まれています。

自分一人で遊ぶ力を育むと共に、大人と1対1で遊ぶ時間も確保して下さい。

感覚的な遊び

触れられる感覚を好むお子さんの場合は、くすぐり遊びや揺らし遊びへの興味が強いです。

遊ぶ時は、大人側が一方的にくすぐったりはせず、子供からの欲求を待ってみたり、子供へ合図を送る等して下さい。

子供は、大人側の発信やペースを受け入れる必要があるので、相互関係が自然と培われます。

玩具遊び

積み木やプラレールは、単体で遊ぶには難しく、個数や枚数を必要とします。子供は、積み木やプラレールを繰り返し手に取ることとなるので、そこへ大人が介入します。

具体的には、積み木やプラレースを直接子供が取るのではなく、大人が積み木やプラレースを持ち、子供は大人からそれらを貰う形とします。

遊びの中でやり取りが育まれる為、子供は自分から欲求を発しやすく、大人も欲求を受け入れやすい構造となります。

子供が不適切な言動をした場合、大人は正しくないことを伝えたり、叱るのが一般的です。子供は、叱られる経験を通して言動の是非を知り、次第に自分一人で判断がおこなえるようになります。

問題となる言動に対する大人の接し方は

①言動の是非に関して、理解してもらうことを含めて接する。

②言動の是非理解は省略し、注意逸らしや状況変化を使って、止めることのみをおこなう。

となり、一般には①の是非理解を含めて接します。ただし、発達障害の子供に対しては②の止めることのみに焦点を当てた方が、有効なケースも多いです。

ポイントは、子供の発達や特性に沿うことです。言語理解が難しい段階や固執が強い時点では、状況変化や注意逸らしで対応します。子供の理解が高くなったら、是非を含めて伝えます。

注意逸らしの例:興味が強い玩具を渡したり、子供から見て楽しそうなことを大人がしたり、好きな遊びへ誘う。

状況変化の例:繰り返しリモコンを押している時は、さっと部屋へ連れていく。

怖さで子供を抑制する

発達障害の子供は、理解の難しさや認知の偏りから、注意されたり叱られることが多くなります。

注意欠陥・多動症の児童は、症状の気付きが遅れる傾向から、過度に叱られてしまいます。

強い口調で怒鳴られたり叩かれると、子供は恐怖から指示に従ってしまいます。怒鳴りや叩きは即座の反応がある為、大人にとって「最も楽な手段」となります。

子供は、成長する過程で、小さな誤まりを繰り返します。大人側は、完璧を求めるべきではありません。

怒鳴りや叩く等の接し方から生じる不適応・過剰適応

保護者さんの前では良い子を演じ、他の大人に対しては暴力的な言動をおこなう。

友達との関係で問題が生じたい時に、怒鳴ったり叩くことで解決を図ろうとする。

身体的な力関係が同等となる思春期や青年期に、保護者さんへ暴力的な言動を試みる。

他者の様子を過剰に伺いながら人と関わる。

参考資料:e-Gov 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

発達障害(LD・ADHD・自閉症等)の可能性のある児童は、全児童の6.5%程度といわれています。ただしこの数値は、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくもので、医師の診断によるものではありません。尚、調査は、平成24年に文部科学省が実施しています。

医学的診断基準にはWHOの国際疾病分類(ICD)が使用されており、また世界的にはAPAの精神障害の診断と統計マニュアル(DSM)が浸透しています。

パソコンやスマートフォンを利用しての【無料悩みごと相談、情報提供】と、訪問支援を開始しました。お気軽にご利用下さい。